卒論の概要

井戸 浩太「ナショナル・アイデンティティを吟味し,再形成する公民教育論-チャールズ・テイラーの思想を援用した公民科小単元の開発と実践-」

本研究の目的は,ナショナル・アイデンティティを吟味し,再形成する公民教育論を構築することにある.研究の構成は,①公民教育におけるナショナル・アイデンティティ教育原理の検討(第Ⅰ章・第Ⅱ章),②カナダの政治哲学者チャールズ・テイラーの枠組みを援用した小単元の開発と実践(第Ⅲ章・第Ⅳ章),③子どもの学びに対する実証的検討(第Ⅴ章)の3段階からなる.

◆第Ⅰ章の要旨

第Ⅰ章では,平成30年版公民科学習指導要領の「公共」と「倫理」において,如何なるナショナル・アイデンティティが科目構造の中に組み込まれ,それが如何なる方略により形成されているのか分析し,その規範・原理を明らかにした.「公共」におけるナショナル・アイデンティティの形成原理は,自己省察と社会形成を通した「探求」であることが明らかになった.「公共」では,「省察する自己」像と「社会を形成する自己」像が設定され,学習段階が進むにつれて,前者から後者への転換が図られている.また科目の導入部においては,個人の志向する「小文字の善」が多元的に取り上げられる一方で,徐々に「大文字の善」,「共通善」へと収斂されていき,その「共通善」を用いて「システムとしての共同体」に参画することが意図される.すなわち「公共」は,ナショナル・アイデンティティを“探し求める”内容構造になっているといえる.一方で「倫理」におけるナショナル・アイデンティティの形成原理は,思索と対話による「探究」であることが明らかになった.「倫理」では,「対等な探究者」としての自己像が設定されている.ここでの「対話」には,他者との対話に加え,先哲の思想との対話や自己内対話,すなわち「思索」の一部も包摂されており,それ自体に価値のある行為として解釈されている.また「倫理」では,こうした方法原理を用いて「日本人としての在り方生き方」についても受容し,思索することが意図されており,ナショナル・アイデンティティを“探し究める” 内容構造になっている.また課題としては,両科目ともナショナル・アイデンティティ概念が本質化しやすく,それに対する「小文字の善」や構成主義による批判が,働きにくいことが明らかになった.

◆第Ⅱ章の要旨

第Ⅱ章では,社会科教育学研究において,ナショナル・アイデンティティ形成が如何に論じられ,扱われてきたのか分析し,そこに内在する規範・原理を明らかにした.第1節では,日本における社会科教育学研究を網羅的に調査し,そのタイポロジーに基づいて整理した.第2節では規範的・原理的研究を対象として,国内外の教育をもとに論じられた「よい社会科」像を分析し,そこから得られる示唆を述べた.第3節では実証的・経験的研究を対象に,社会科教育史や現代志向の実証研究をもとに,そこから得られる示唆を述べた.第4節では開発的・実践的研究を対象に,その特質と課題を分析した.その結果,生徒が「自律的」に「多元的・個別的」なナショナル・アイデンティティを形成するスタンスについては,日本で学ぶ子どもに根ざした題材を取り上げた実践例が不足していることが明らかになった.

◆第Ⅲ章の要旨

第Ⅲ章では,本研究の主題を志向する小単元を開発するため,その理論的な裏付けとして,カナダの政治哲学者チャールズ・テイラーの理論について検討した.第1節では,氏の考える「世俗3」の構造性や,全体論的個人主義のスタンスが,ナショナル・アイデンティティに対する「批判」のスタンスとの親和性が高いことを指摘し,本研究の理論的裏付けとして相応しいことを明らかにした.第2節ではテイラーにおける「道徳」概念の内実を究明した.氏における「道徳」は,人間の外にある道徳と内面にある多元的な道徳という双方を見出す「実在論的多元主義」に立つ.また人間は,「善」の優先順位をつける「強い評価」を行い,自己の道徳的判断を決めるための「フレイムワーク」を構築することが明らかになった.第3節では,テイラーにおける「自己解釈」概念について,歴史主義と存在論の視点から検討した.氏は歴史主義の観点から,近代的アイデンティティの特質を,①自己が「内的な深さ」をもつ存在になったこと,②自己が政治的な権限をもつ主体となり,自分自身が「本来性」(ほんものとしての価値)と責任を負ったこと,③「表現する存在という新しい人間理解」が生まれたことの3点に集約している.また存在論の観点では,氏が自然科学と結びついた客観主義に対抗し,「自己解釈」を行うことのできる「対話的自己」像の必要性を見出していたことが明らかになった.第4節では,実践家としてのテイラーが「承認の政治」を如何に体現したのか,氏の共著『ブシャール=テイラー報告』をもとに検討した.そして氏は,リベラル・デモクラシー,インターカルチュラリズム,ライシテ(脱宗教化)を原理として,「承認」と「調和」の政治を実践していたことが明らかになった.また氏のコミュニタリアリズム思想にみられる特質についても分析した.その結果,氏は共有できる善を志向しながらも,それを多元的な概念として想定し,その探求主体を「自己」と解釈している点に特質がみられた.そして第5節では,氏におけるナショナル・アイデンティティ形成は,自己のアイデンティティの探求と表裏一体の関係にあることを明らかにし,その構造を図式化して論じた.また氏の思想をもとに,ナショナル・アイデンティティを吟味し,再形成することのできる「自己省察・自己解釈」,「形成」,「対話的探求」,「吟味・再形成」という4つのステップからなる枠組みに整理した.

◆第Ⅳ章の要旨

第Ⅳ章では,第Ⅲ章の枠組みを用いて,公民科公共の小単元「日本人とは何か」を開発した.小単元は2時間構成で設定し,第1時では,生徒自身のもつナショナル・アイデンティティを分析し,それが形成された背景について分析する活動を設定した.また第2時では,生徒がナショナル・アイデンティティに関する「問い」を設定し,議論したうえで,既存の概念が多様性を包摂し得るのか吟味し,必要に応じて概念を再形成する活動を設定した.そして筆者は,この公民科小単元を高校2年生の生徒を対象に実践した.

◆第Ⅴ章の要旨

第Ⅴ章では,高等学校における小単元実践の成果と課題を分析し,論じた.第1節では第1時について分析し,概ね授業計画の通り,生徒はナショナル・アイデンティティが形成された背景を分析できたことが明らかになった.第2節では,第2時について分析し,授業計画通り,枠組みのステップ4まで到達した生徒もいた一方で,全体的な到達度に差が見られたことを指摘した.またその要因としては,第2時において,生徒が「問い」を設定することへの負荷や,グループ討議をより深く発展させることへの負荷が大きかった点を指摘した.第3節では,生徒を対象にした事後アンケート結果をもとに,実態を分析した.その結果は,第1節と第2節の考察とおおむね一致しており,特に第2時において,生徒の理解度に対する自己評価にばらつきがみられた.第4節では,実践結果と生徒の評価を踏まえて,小単元をリデザインした.具体的には第1時で2カ所,第2時で5カ所の加筆修正を行い,改良を図った.

◆本研究の成果とその意義

本研究の成果は,特に次の4点にある.第一に,公民科学習指導要領「公共」「倫理」及び社会科教育学研究におけるナショナル・アイデンティティの形成(育成)原理を究明したことである.第二に,社会科教育におけるナショナル・アイデンティティ教育の構造を,教師主導の「認識する教育」から,子どもが自律的に「吟味し,再形成する教育」へと転換し,具体的な小単元として提案した点である.第三に,開発した小単元を実践し,子どもがナショナル・アイデンティティを吟味し,再形成するプロセスを実証的に調査・分析した点である.第四に,研究アプローチの独自性を指摘できる.従来の社会科教育学研究では,ナショナル・アイデンティティの扱いについて,理論と実践をやや分離する形で検討してきた.一方で,本研究では「規範・原理」,「実証・経験」,「開発・実践」の3つを相補的に活用し,理論と実践の往還が図った.また小単元開発の理論的裏付けとして,チャールズ・テイラーによる全体論的個人主義の枠組みを用いた点についても,新規性がある.

◆本研究の課題

本研究には,特に次の3点において課題がある.第一に,小単元実践後にリデザインした学習指導案については,再度授業を実践していないことから,第Ⅴ章第4節で行った加筆修正の効果が検証できていない.第二に本研究では,2時間構成の小単元という限られたタイムスパンで検討したが,今後は,教科カリキュラムや年間指導計画における位置づけなど,より長期的な視点で検討する必要がある.第三に,本研究では子どもや小単元教材に焦点を当てて検討したが,授業を実践する「教師」に焦点を当てていないことである.今後は,ナショナル・アイデンティティ教育に対して「沈黙を保つ教師」や「立ち去ろうとする教師」も含め,社会科教師の信念に焦点を当てた実証的研究が求められる.これらの課題についても,今後の研究活動を通して,究明していきたいと考える.

川合愛華「中学歴史授業におけるICT教材の提案」

本研究は、自身の教育実習での経験や現状のICT活用授業の課題点から、新たなICT教材を提案することを目的としたものである。構成は以下のとおりである。

第1章では、ICTについて定義・分類し、現在使用されているICT教材についての分析を行った。第2章では、中学校社会科授業での目標の分析と、本研究において軸となる資質・能力の設定および分析を行った。ここでは、中学校学習指導要領社会編から、公民としての資質・能力の基礎というキーワードから、本研究における公民としての資質・能力の定義を設定した。さらに、定義したものを達成するために重視する資質・能力として、「問題発見・問題解決力」「コミュニケーション力」「自己調整力」の設定を行った。第3章では、第2章での理論をもとに、第1章にて示した課題点を解決する、新たなICT教材の提案を行った。ここでは、教材として1人1台端末を用いた、生徒主体の副教材WEBアプリの提案を行った。さらに、第4章では新たなICT教材を使用した授業例として、歴史分野の第2次世界大戦について取り扱った授業提案を行った。提案した教材使用の効果として、第二次世界大戦での影響について、単元を通して生徒の興味をもとに自己を調整しながら学習を進めることが出来ると考える。また、図や絵や文書などのさまざまな種類の資料を配置することによって、生徒の得意なものや、興味によって読み取る資料を選択することが出来るようになっている。1人1人違いを持ち、それぞれの特性に合わせた読み取り内容の交流により、生徒それぞれで気付くことのできなかった気付きを発見し、深い学びを促すことが出来ると考える。年間を通して、本教材を使用することにより、先述した目標としてる公民としての資質の基礎を養うことが期待できると考える。

本研究においての成果として、これからの時代に求められる能力をもとにして、現状にない個別最適な学びを達成することのできるICT教材の提案を行うことが出来た。また、公民としての資質・能力も同時に育成することのできる新たなICT教材を提案することができたと考える。

一方で課題として、提案した教材について、使いやすさや教材の見やすさといった点が不十分であったと考える。そのため、今後はより学習体験が向上するように、改善が必要であると考える。また、リサーチノートを実際に授業で運用したデータを得る必要がある。さらに、今回開発したものは、1単元のみであるため、今後は実際にリサーチノートを授業で運用できるよう、全単元での開発を行っていく必要があると考える。

今回提案したICT教材や現在あるものも含め、教師が育成したい資質・能力や目指す生徒像によって手段を適切に選択していくことが重要である。

竹本聖菜 「ディルタイに基づいた理解型授業の検討」

本研究は、社会科教育学の一つの授業理論である理解型授業を、再検討することを目的として行った。構成は以下の通りである。第1に理解型授業について検討した後、理解型授業の課題を示した。第2にヴィルヘルム・ディルタイ(以下ディルタイ)や他の哲学者、心理学、学習指導要領の「理解」概念を検討した後、ディルタイの「理解」概念を比較、分類した。第3に理解型授業の課題の1部を取り上げ、対象とした課題に対して課題解決への提案を示した後、課題解決の提案で示した主張の具体例として、小単元の指導案を作成した。

本研究は、理解型授業の課題の1部に対して、ディルタイの「理解」概念を活用することにより、課題解決の可能性の1つを示したことが成果であると考える。

課題は、以下の2点である。1点目は、提案した授業の実践が行えていない点である。実践が行えていないため、学習者が想定した理解の過程を辿るかは不明確である。2点目は、「理解」概念に基づいた教材開発が公民分野にとどまり、地理分野や歴史分野への転用を示せていない点である。

2025/2/19

過日は、学部の卒論発表会。我がゼミは以下4名が発表をいたしました。

井戸 浩太「ナショナル・アイデンティティを吟味し、再形成する公民教育論−チャールズ・テイラーの思想を援用した公民科小単元の開発と実践−」

竹本 聖菜「ディルタイに基づいた理解型授業の検討」

田中 南帆「カール・マルクスから考える幸福論」

最後まで粘り強く卒論と向き合い、無事完成。文献研究を中心に展開したもの、実践・調査を行なう実証研究。中には歴史学習のアプリを開発した研究もございました。各々が自身と向き合い進めてくれたことに心より敬意を表したいと思います。

卒論概要は、後ほど別ページ(Educationのページ)へ掲載いたします。ご関心がございましたら、ご覧頂けましたら幸いです。

2025/2/4

学部の卒論ゼミ。我がゼミ所属の4名は無事、皆提出が出来ました。特に年末からは大変な日々だったことと思います。ご苦労様でございました。また、調査や実践等でご協力頂きました学校、先生方、ありがとうございました。

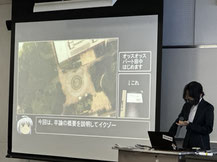

本日は、数日後に控えた卒論発表(審査)会へ向けての準備を。資料とパワポをもとにリハーサル。課題も出てまいりましたので、オーディエンスへしっかりと届く発表を期待したいと思います。

2025/1/15

本学4年生は卒業論文提出間近。先日は途中経過を共有するゼミを行いました。

様々な卒論が進んでおりますが、一人は中学校歴史分野のアプリ開発をしております。子どもが自身で課題・MAを立て、入力。その結果に合わせて関連する資料が自動で出てくるアプリ。子どもの関心ごとに合わせて、様々な展開をとることができるアプリの開発を進めています。

大量のコードと格闘しながらのアプリ開発。写真は、問いの設定(設計)方法などを議論しているところです。完成を楽しみにしたいと思います。

2024/11/9

DOSを開催。テーマは「2040年に住みたい岐阜市をつくるには?」。中高生が1日かけて政策を立案し、政治家と共に議論を行いました。

まず、レクチャー「社会を科学的に見る?」(附属・岸先生)からスタート。漫画を使いながら、「最も有名な」というフレーズが如何に多義的かを考え、次に「社会を評価する?」(美濃中・前田先生)というレクチャーへ。価値観の多様性を体感しました。

その後、主に都市交通を視点に、岐阜市政・県政を分析。歴史、人口動態、産業などの分析や、岐阜市が表明する将来ビジョンを批判的に分析。それを踏まえ、政策を立案・発表しました。参加してくれた政治家は3名、超党派。子ども達は、各々から発せられる「政策の具体性がない」「現状分析が甘い」「バス行政の改革の難しさを如何に分析しているのか」「特区政策の業種や範囲はどこか」等の厳しい質問へ対峙。議論を繰り返す中で、政策をブラッシュアップし、最終発表。5つの班が、それぞれ「市役所周辺の住宅地化計画」「岐阜錬金政策」など、刺激的なネーミングと共に、魅力的な政策を立案。最後は、投票を行い終結しました。

子ども達は主に東海圏内から参加。必ずしも岐阜に縁が無い方もおりましたが、会場は午前中から熱気あふれる展開へ。午後に入ると子どもの多くが立ち上がり、皆で対話・議論が展開。最後には(初めてかな?)私との写真撮影まで求めて頂きました(笑)。

数ヶ月をかけて準備をしてきたプロジェクト。ゼミ生を中心としながら、多くのご協力の賜物で開催が出来ました。採択を頂いた日本学術振興会、後援の岐阜県教育委員会はもちろんですが、特に、岸先生、前田先生、三浦先生(岐阜県教育委員会)、加藤先生(岐阜高校)、大坪先生・松尾先生・高木先生(附属学校)、林先生には多大なるご尽力を賜りました。また、県内の中高からも多数の先生の参観(最後にはコメントも)もございました。多くの方に支えて頂き開催が出来ましたことに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

2024/11/5

週末に開催するDiscuss Our Society。本年度の衣装が届きました。学生がデザイン・注文してくれました。

例年はパーカーをつくることが多いですが、今年はheavy weightのロンT。今年の気候に合わせ、ちょうど良い衣装となりました。特徴としては、(例年は色を揃えますが)、今年は各々が希望の色を羽織ること。このバラバラ感(いや、多様性を認めた寛容なスタンス)が、我がゼミらしく、気に入っております。

連日、関係の方々からはメールやLINEが頻繁に流れております。お忙しい中のご尽力に感謝しております。大学側も、引き続き準備を進めたいと思います。

2024/10/3

本日は11月に実施するDiscuss Our Societyの打ち合わせを行いました。

中学生と政治家が1日かけて議論するプロジェクト。今回は、交通政策を通して街づくりを考えます。本日は、ゼミ生4名が、人口減少社会の現状と課題、岐阜市が抱える社会問題、岐阜市の交通政策、近隣(及び他国)が行なってきた交通政策や社会実験の結果等を報告。5時間かけて議論を行いましたが、交通を視点に様々な社会を見ることが出来ることがわかって参りました。

打ち合わせの中では、当日の衣装についても相談。今年は、学生がロンT(パーカー?)をデザインしてくれることになりました。残り約1ヶ月となりましたので、エンジンをかけて進めて参りたいと思います。関係の方々、引き続きよろしくお願い申し上げます。

2024/6/7

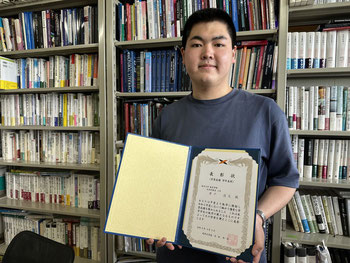

我が研究室の学生、井戸浩太さん(4年生)が、学長賞を受賞しました!

昨年からゼミのイベントも精力的に進めてくれている学生で、度々本ブログにも登場してくれています。昨年度までは、Novoltの代表もつとめてくれました。

ゼミ生の活躍はとても嬉しい。しかも、伺うと、2年連続の学長賞とのこと。素晴らしい!

現在は卒論執筆を含め、将来へ向けて諸所準備を進めている様子。ぜひ、頑張ってほしいと思います。井戸さん、おめでとう!!

2024/5/16

先日は卒論中間発表会。例年、本学の須本良夫先生のゼミと合同で行なっています。

本年度のゼミ生は4名。それぞれ、"批判的思考✖️アプリ開発"、“ディルタイに基づく理解社会科の改革”、“若者の幸福論”、“コミュニタリアニズム✖️社会科を通した社会的な善の探究”、がテーマです。

例年通り、内容・方法ともに多様で、今後が楽しみなテーマです。

教員採用試験が1ヶ月前倒しされた関係で、卒論ゼミは一旦ストップ。各自、自身の目標に向かって頑張ってほしいと思います。